Home | 連絡先・所在地・アクセス | リンク

学校の出来事

≪速報≫民間企業就職希望者 全員内定‼

民間企業就職希望者126名

全員内定をいただきました

企業の皆様ありがとうございます。

今後ともよろしくお願いいたします。

生徒の皆さんは卒業まで気を抜かずに

社会人になる心構えをしておきましょう。

令和7年度 民間企業就職内定一覧

| 企業名 | 人数 |

| 株式会社アイエイアイ |

2 |

| IHI運搬機械 株式会社 | 1 |

| 株式会社アイシン | 1 |

| アステラス製薬株式会社 焼津事業場 | 1 |

| NDS株式会社 | 5 |

| 鹿島建物総合管理株式会社 | 1 |

| 株式会社金菱エンジニアリング 静岡事業所 | 1 |

| 木内建設株式会社 | 2 |

| 株式会社きんでん | 1 |

| 株式会社小糸製作所 静岡工場 | 2 |

| 独立行政法人国立印刷局 静岡工場 | 1 |

| 産業建設株式会社 | 1 |

| 株式会社シーテック | 2 |

| 静岡ガス株式会社 | 3 |

| 株式会社シズデン | 1 |

| 芝浦機械株式会社 沼津工場 | 1 |

| ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 1 |

| スルガ銀行株式会社 | 1 |

| 株式会社駿河生産プラットフォーム | 2 |

| 生活協同組合ユーコープ事業連合 | 1 |

| 大興テクノサービス株式会社 | 1 |

| 株式会社タミヤ | 3 |

| 一般財団法人中部電気保安協会 | 1 |

| 中部電力株式会社 | 3 |

| 中部電力パワーグリッド株式会社 | 14 |

| 株式会社ツムラ | 1 |

| 株式会社ディスコマニュファクチャリング 広島事業所 | 1 |

| 株式会社テクノサイト | 1 |

| 株式会社鉄建設計 | 1 |

| テルモ株式会社 富士宮工場 | 3 |

| 株式会社デンソー | 4 |

| 東海自動車工業株式会社 | 1 |

| 東海旅客鉄道株式会社 静岡支社 | 6 |

| 東急電鉄株式会社 | 1 |

| 東京水道株式会社 | 1 |

| 株式会社東芝 生産技術センター | 1 |

| 株式会社 東芝 府中事業所 | 1 |

| トヨタ自動車株式会社 | 5 |

| 中日本高速道路株式会社 | 3 |

| 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 | 7 |

| 日本道路株式会社 | 1 |

| 株式会社ノダ 清水事業所 | 1 |

| 株式会社橋本組 | 1 |

| 浜松ホトニクス株式会社 | 1 |

| 日立空調清水株式会社 | 3 |

| 日立建機日本株式会社 | 1 |

| 株式会社日立ビルシステム 中部支社 | 1 |

| 平井工業株式会社 | 3 |

| 不二総合コンサルタント株式会社 | 1 |

| 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 静岡工場 | 1 |

| 富士フイルムエンジニアリング株式会社 | 1 |

| 株式会社プレテック 静岡製作所 | 1 |

| ポラテック富士株式会社 | 1 |

| 本田技研工業株式会社 浜松製作所 | 1 |

| 有限会社 前田重工業 | 1 |

| 三菱重工業株式会社 相模原製作所 | 1 |

| 三菱電機株式会社 静岡製作所 | 3 |

| 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 | 1 |

| 三菱電機ビルソリューションズ 株式会社 中部支社 | 1 |

| 株式会社明電舎 沼津事業所 | 2 |

| 株式会社モス 本社 | 1 |

| 矢崎化工株式会社 静岡工場 | 1 |

| 矢崎部品株式会社 ものづくりセンター | 3 |

| 山梨電子工業株式会社 | 1 |

| ヤマハ発動機株式会社 | 2 |

| 株式会社ヤヨイサンフーズ | 1 |

春高バレー(全日本選手権)【バレーボール部】

11/1(土)に本校を会場として全日本選手権の2日目が行われました。

通称”春高バレー”です。

10/25(土)の1日目を勝ち上がり、3回戦となります。

3回戦

科学技術 0-2 浜松湖北(ベスト32、県大会出場相当)

(12-25 16-25)

相手校は3年生が主力で、インターハイの県大会でベスト16と実力もあるため厳しい戦いとなってしまいました。

ですが、1日目を勝ち抜いたチームとシード校がいる中で試合ができたことはとても良い経験になりました。

また当日は会場校ということで、前日・当日の準備、当日の片付けなどいろいろな面で選手は頑張ってくれました。

その面でもよい経験ができ、成長してくれたと思います。

当日駐車場の整理と試合の応援に来てくださった保護者の皆様をはじめ関係者の皆様、ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。

部活探訪11/15(土)まで放送中‼【バドミントン部】

10月22日

部活探訪の収録がありました。

バドミントン部は2回目の収録!

県大会以上の大きな大会でも

良い結果をたくさん残しているバドミントン部。

今回はとある理由もあって来ていただきました

放送は11月1日(土)~11月15日(土)の期間

月曜日 11:00~/22:30~

火曜日 11:30~/23:00~

水曜日 12:00~/23:30~

木曜日 12:30~/24:30~

金曜日 9:30~/19:30~

土曜日・日曜日 10:30~/22:30~

トコチャン(11ch)で

視聴チャンスたくさんあります!

部長や大会で結果を残した部員から話を伺い

バドミントン部の紹介をしていただきました。

そして、ここからはたくさん動きます!

部員たちにコツを聞きながら

普段の練習メニューを一緒にやったり

ちょっとレベルを上げてスマッシュを打ったり

部員たちの俊敏な動きや鋭い打撃に筆者も驚きました。

後半では、

にむらあつとさんチーム

リナリー(杉浦里奈)さんチーム

の2チームに分かれて対決

一体どちらのチームが勝つのか。

対決の結果は放送で!

見てね~

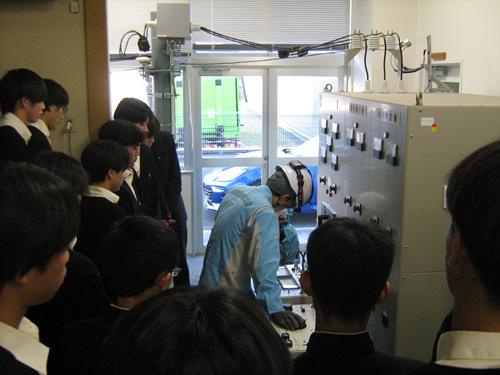

電気工学科2年生 出前講座の開催

10月30日(木) 6,7時間目に、

実習棟 電気工学科 電気工事実習室にて

一般財団法人 中部電気保安協会 様による、

電気工学科2年生41名を対象とした出前講座が行われました。

はじめに、全体で講義が行われ

中部電気保安協会様の業務内容や電気主任技術者の資格やその実務内容

について紹介がありました。

その後は、2グループに分かれて

低圧絶縁抵抗測定の実体験や

高圧受電盤を用いて過電流継電器の動作試験を行いました。

2年生は、これから電気工学科の実習で行う内容ではありますが、

プロのかたから教わり、熱心に学ぶ姿が見られました。

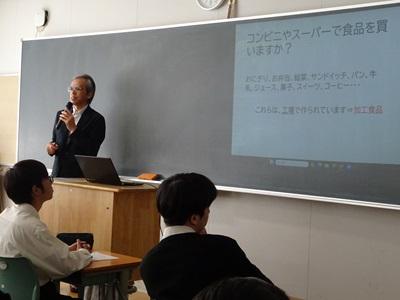

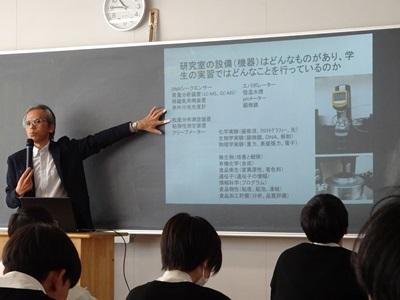

静岡県立大の出前授業【電子物質工学科】

10月28日(火)

★電子物質工学科★

2年生

電子物質工学科では、高大連携事業の一環として静岡県立大学の先生方に出前授業を毎年行っていただいております。

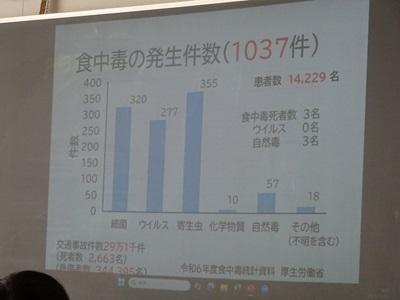

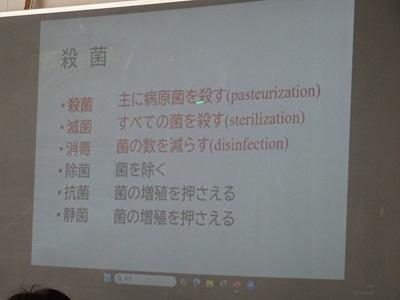

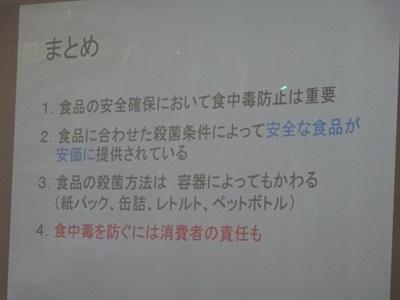

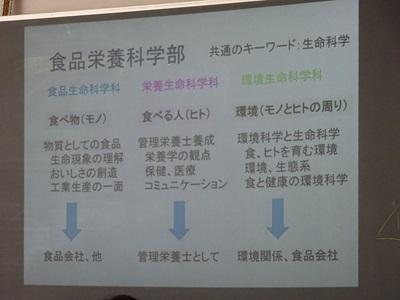

今回は「殺菌と食品の安全性」をテーマに、静岡県立大学の食品栄養学部から下山田真教授にお越しいただき、講義をしていただきました。

私たちが毎日口にする食べ物。

レトルト食品や冷凍食品、パック飲料やペットボトル飲料など様々な種類の食品が販売されています。

その様々な食品は、私たちが安心安全に口にできるような状態で世に出回るようになっています。

それは食品衛生法で定められているからです。

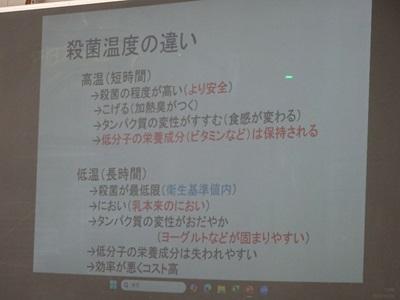

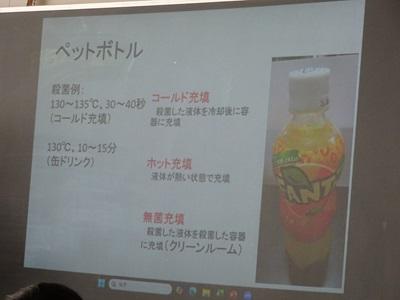

殺菌のタイミングも様々で、その食品によって変わります。

先に殺菌してから、殺菌処理された容器にいれたり。

パックに入れてから、容器ごと殺菌されたり。

殺菌の方法も、食品の味や栄養素を損なわないよう、その食品によって違うそうです。

ただし、殺菌してもすべての菌を無くすことはできず、食品衛生法で定められた基準値以下に収められています。

食品ロスを防ぐためにも、賞味期限はもちろん保存方法もしっかり守り、自分の食品を管理できると良いですね。

殺菌されているとはいえ、一度開封してしまうとまた新たな菌が入ってしまいます。

食品表示にもよく書いてありますが、開封後はお早めに!

講義の後は、静岡県立大学の説明と、生徒たちからの質問に答えてくださいました。

生徒たちは話を聞きながらしっかりメモをとっていました。

下山田教授

ありがとうございました。