Home | 連絡先・所在地・アクセス | リンク

学校の出来事

★機械工学科3年・佐野君が全国ものづくりコンテスト旋盤部門出場を決めました★

令和3年8月19・20日に本校で行われた令和3年度高校生ものづくりコンテスト東海大会・旋盤作業部門で静岡県代表・本校機械工学科3年・佐野君が見事優勝を飾り、11月13・14日に神奈川県立東部総合職業技術校で開催される全国ものづくりコンテスト・旋盤作業部門への出場を決めました。

東海から全国への出場枠はわずか「1枠」、他の選手が時間超過や組立寸法不良等で力を発揮しきれない中、佐野君は普段の努力の成果を十分に発揮し見事優勝、東海王者となりました。

全国大会まで精進を重ね、全国でも上位に入って欲しいです。

なお、10月29日(金)文化祭オープニングセレモニー時に全国大会壮行会を行う予定です。

おめでとうございます。

★イングリッシュ・キャンプが本校で行われています★8/23~8/25★

令和3年度イングリッシュ・キャンプが8/23月~8/25水・本校を会場に、大学の先生方やネイティブスピーカーを招いて行われています。

もともとは同窓会・後援会の支援を得て、台湾・シンガポールなど海外研修を行ってきましたが、昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で中止、今年は当初から海外研修を中止して、掛川市のつま恋虹の郷で2泊3日のイングリッシュキャンプを行う予定でしたが、8月8日からのまん延防止等重点措置の施行および20日からの静岡県・緊急事態宣言発令を重く見て、宿泊なし・本校での3日間の研修に急遽変更しました。

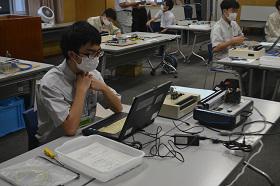

この研修には1年生から3年生の理数科・工業科の男子生徒16名が参加、14日の事前研修を経て、本日からの本番に臨みました。

23日(月)午前9時より、本校視聴覚室で開会式が行われました。

研修課国際化推進室から諸注意のあと、松村校長から開会に際しての激励の言葉があり、自己紹介を終えたあと、9時15分から、会議室と視聴覚室に分かれて最初のセッション・アクティビティが始まりました。

ネイティブ講師1名(プラス日本人の英語教員)に対し、生徒は8名なので英会話をするには最適なクラスサイズと言えます。また、原則オールイングリッシュでレクチャーは行われますので、生徒は普段体験できない英語のシャワーを浴びている感じです。

後日、研修の様子を本校HPにてご報告させていただきます。

なお、このイングリッシュキャンプは新型コロナウイルス感染症対策を十分に講じながら、事前の体調チェック・キャンプ中の体調管理の確認等を十分行って3日間生徒・講師の健康と安全を第一に考えて実施させていただきます。御理解お願いします。

★高校生ものづくりコンテスト東海大会が本校で行われました★

令和3年度高校生ものづくりコンテスト東海大会兼第21回高校生ものづくりコンテスト全国大会東海地区予選会の旋盤作業部門とシーケンス競技部門が本校を会場に8月20日(金)に行われました。

本校からは旋盤部門に、機械工学科3年生・佐野君、シーケンス制御部門に情報システム科3年・西野君が県代表として参加しました。

開会式の後、入念な準備をして本番に臨みました。

シーケンス制御部門は東海大会後の上位大会はなく、旋盤部門は11月に神奈川県で行われる全国大会の出場権もかかっています。日頃の成果を十分に発揮できたということでした。結果は後日本校HPで報告させていただきます。

なお、この大会は感染症対策に十分配慮しながら実施されました。

理数科 夏期勉強会(3、4日目)

8月10日(火)から13日(金)までの4日間、理数科の夏期勉強会をグランシップにて行っています。

【補講の様子】

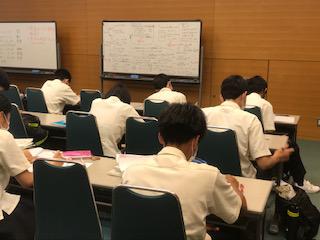

3年生は、各自の進路希望に応じた科目の補講を受けています。

写真は、化学の様子です。

【卒業生との交流】

本校の卒業生が11名来てくれました。高校生時代の自分と現在の自分へと「成長したこと」や「卒業して感じたこと」、「後輩たちへの思い」などを伝えてくれました。すべてではありませんが、先輩たちからのメッセージを掲載します。

(1、2年生に対して)

・好きなことを見つけて磨いてほしい。

・朝補講は欠かさず参加した方が良い。

・部活動と学習の両立ができるよう努力してほしい。

(3年生に対して)

・自分と先生方を信じましょう。

・苦手科目ほど伸びます。英語の先生に感謝してます。

・受験することを楽しもう。人生に一度か二度しかない。

多くは大学1年生でした。彼らは、コロナ感染症流行下で受験しました。

後輩たちを励ますために来てくれたことに感謝します。

★イングリッシュ・キャンプ事前研修会が行われました★

本校は8月23日から3日間、英語研修(イングリッシュ キャンプ)を行います。この事業は同窓会および学校後援会の協力を得て平成26年度から「海外研修」として始まり、平成30年度までの5年間はシンガポールへ3泊5日、令和元年度は姉妹校提携をしている現地学校への訪問を含めた台湾へ3泊4日の研修を行いました。昨年度も台湾研修を計画しましたが、コロナ禍により中止、今年度は計画段階から国内研修に切り替えて計画を立てて募集をしました。

当初は掛川市のつま恋リゾートで宿泊を伴って行う予定でしたが、県内のコロナ警戒レベルが「レベル6」に上がったことを重く考え、本校施設内での実施とし、宿泊せず日帰りで3日間行うことになりました。

今年度は生徒16名が参加します。また10月30日の文化祭では報告会も行います。

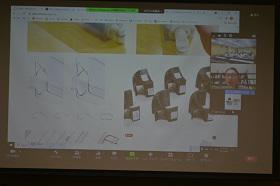

研修に先立ち、8月12日(木)に本校にて事前研修を行いました。

内容は、アメリカで働いている日本人インダストリアルデザイナー・中澤氏とのオンラインセッションをメインに行い、アメリカのカリフォルニア州サンフランシスコにある世界有数の工業地帯・シリコンバレーでの経験をさまざまな画像や動画をおりまぜて紹介してくださいました。

多数の半導体メーカーが集まる場所で悪戦苦闘を繰り返しながら日々研修を重ねて働いていく姿に、本校生徒も将来の自分をオーバーラップさせながら研修を受けていました。

23日(月)から25日(水)までの3日間、本校施設にてスピーキングアクティビティー・異文化理解・ウォークラリー・グループワーク・プレゼンテーションの研修を行い、3日間英語漬けのイングリッシュキャンプを行います。

なお、この事前研修及びイングリッシュキャンプは事前の体調管理と検温・手指消毒を十分に行い、感染症対策を十分に施しながら行います。御理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

理数科 夏期勉強会(2日目)

8月10日(火)から13日(金)までの4日間、理数科の夏期勉強会をグランシップにて行っています。

【感染症対策】

正面入口で「検温」「手指の消毒」を行い、各HR用の会議室へ行きます。

会議室内では、「私語を減らすこと」や「飲食の際はしゃべらない」などに注意しています。

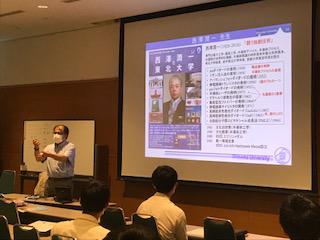

【3年生】

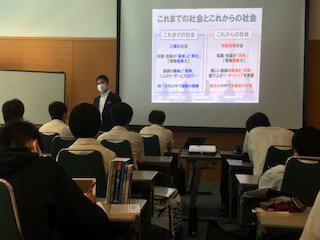

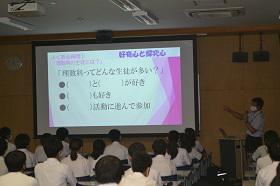

静岡大学工学部電子工学研究所の木村雅和先生の出張授業「出る杭を伸ばす教育~新・静岡のヒトづくり~」を行いました。好きなことへ取り組みつづけることが、自分の才能を見出し、磨き上げていく最良の方法であるとの強い励ましの言葉をいただきました。

生徒の感想より

・自分が何をやり(学び)たいのかわからなくなっていたけど、(やりたかったことを)思い出すことができました。TOF(赤外光を使って距離を計測する)カメラなどの技術に関心や興味を持つことができ、進学への意欲が高くなりました。

・今まで「大学に入るまで」のことを中心に考えていたが、「入学後の研究室」のこともよく考えたい。自分を誤魔化さないで、しっかりと自身が納得するまで考え、調べることを大切にしたい。

【先生方の熱意】

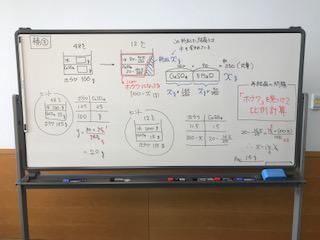

先生方は、1時間の授業(補講)のために教材づくりや板書に時間を割いてくださっています。写真は、2年生の理科(化学)のために担当の先生が作成した板書です。限られた時間で解説をし、生徒が必要なことをまとめる時間を大切にしたいとのことです。学校とは違う環境で、先生方の工夫や努力を改めて感じることができます。

理数科 夏期勉強会(1日目)

8月10日(火)から13日(金)までの4日間、理数科の夏期勉強会をグランシップにて行っています。慣れない場所で自習を行うことにより、持続力や集中力などを養い、学習習慣を確立することを目指して、自学自習しています。

【1年生】初めての勉強会です。体調管理に気をつけ、4日間の勉強会を乗り切ってほしいと思います。

スタディサプリの数学講師(山内恵介さん)の講演会がありました。これからの社会に必要な学び方を「意識して」授業を受けることや友人との対話の大切さを伝えてくださいました。

【2年生】昨年に比べ、課題に取り組む姿勢が力強く見えます。すでに課題を終えて、夏休み明けの課題テストに向けて苦手な科目の振り返りをする生徒もいました。7月の模擬試験の結果やこれまでの学習状況を先生方と振り返り、夏休み以降の生活を見つめ直す機会となっています。

壮行会が行われました。

7月21日(水)終業式終了後に、東海大会及び全国大会の壮行会が行われました。感染症対策のため、各クラスにて放送で行われました。

東海大会及び全国大会に出場する諸活動を紹介します。

〇ウエイトリフティング部 第68回 全国高等学校総合体育大会ウエイトリフティング競技大会

〇自然科学部 第45回 全国高等学校 総合文化祭 紀ノ国わかやま総合文化祭2021

自然科学部門 研究発表 物理部門

〇若年者ものづくり競技大会の全国大会

機械製図CAD部門

フライス盤部門

ITネットワークシステム管理部門

建築大工部門

〇高校生ものづくりコンテスト東海大会

旋盤部門

木材加工部門

シーケンス制御部門

化学分析部門

代表の選手が抱負を述べた後、まず生徒会長が激励を行い、その後校長先生から激励の言葉をいただきました。

東海大会及び全国に出場する選手には、存分に力を発揮してもらいたいと思います。応援よろしくお願いします。

★8月5日(木)に中学生一日体験入学が行われました★

8月5日(木)に令和3年度中学生一日体験入学が行われ、残暑厳しい中、約1500名の中学校3年生が来校して下さり、事前に指定した午前午後各2グループづつ4グループ別れ、体験入学が行われました。

直前になって、静岡県の新型コロナウイルス警戒レベルが「レベル5」に上がったことにより、保護者様の来校を御遠慮いただくこととなり、お子様の進路決定の大切な時間を共有していただけなかったことを深くお詫び申し上げます。その分、中学生だけで「3密」を避けながら、例年以上に充実した体験入学を行うことが出来たと自負しています。

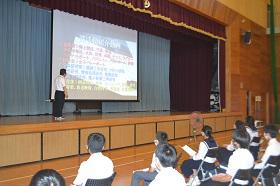

体験入学の内容は、例年同様全体説明会と工業科の施設見学が行われました。

全体説明会では、学校紹介が副校長先生から、本校の歴史、特徴、進路実績、授業内容、行事等の学校生活等について説明が行われました。

工業科の施設見学はグループを7つの班に分け、実習棟の各科の実習室等で9分づつ各科の説明が行われました。

また全日程終了後、理数科の紹介が希望者に対し行われました。

参加いただきました皆様には、蒸し暑さの中ご来校いただき、またコロナ感染防止対策等本行事へのご協力いただきましたこと、誠にありがとうございました。

★インタビューボード(バックボード)が完成しました★

2021年8月4日(水)、待ちに待った県立科学技術高等学校オリジナルのインタビューボードが完成しました。本校の建築デザイン科が中心となって作成をしました。校章、校名、KAGIRANGERSを学校カラーである浅縹(あさはなだ)色で表現しました。当面の間、本校生徒ホールに設置しておきますので、本校に立ち寄った際には、是非とも御覧ください。今後様々な活動で活躍した生徒たちが、このインタビューボードの前でインタビューを受けている姿が目に浮かんできます。