Home | 連絡先・所在地・アクセス | リンク

学校の出来事

2年生の学年集会が行われました

6月25日(金)LHRの時間、2年生は学年集会が行われました。

まず学年主任の先生から、本学年集会の目的は、主体的な進路選択に向けどんな行動を起こしていくのか、を考えるきっかけづくりであることと、7月5日に予定されている、進路別ガイダンスの実施方法について説明がありました。

この後、夏休みに予定されているインターンシップ参加者に対し、担当の先生から、集会の案内(内容、持ち物等)や各分掌の先生から次のような話がありました。

進路課:この学期末テストに向けしっかり勉強すること。進路活動を意識した夏休みの過ごし方等について。

教務課:2学期に行う、3年次の科目選択について、進路を考慮し保護者の方とよく話し合っておくこと。

生徒課:集会参加時の意識として、アンテナを高くし、大事なことは集中し、しっかり聞くこと。

現3年生はこれから進路活動の本番に向けて行動していこうとしています。2年生も1年後を見据え、準備を始める時がきました、主体的な進路選択が望まれます。

進路講演会が行われました

6月25日(金)LHRの時間に、理数科3年生の生徒と希望する保護者を対象に、大手大学受験予備校・河合塾から講師をお招きし、進路講演会を開催しました。

演題は「大学受験で後悔しないために」です。

入試制度の変化、そして新型コロナウイルス流行に伴い、現在の受験の様子がどのように変化しているかデータをもとに話してくださいました。また、夏休みをどのように過ごすか、いつ何をすべきか、今後の見通しについて話してくださいました。生徒は講師の先生の話に集中し真剣に耳を傾けていました。

受験生にとって天王山である夏休みが迫っています。第一希望に絶対合格する!という強い気概をもって励んでほしいと思います。

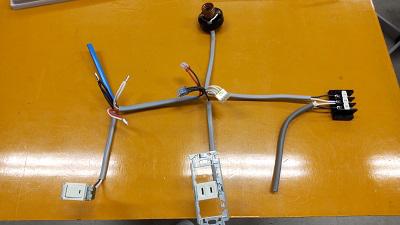

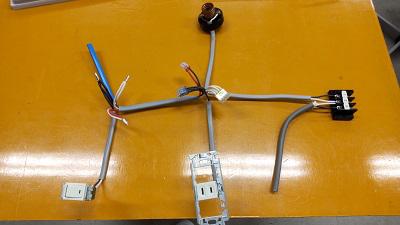

第二種電気工事士の技能練習(電気工学科)

電気工学科の2年生は、7月17日(土)に実施予定の

第二種電気工事士技能試験のため、

授業で練習に励んでいます。

技能試験に合格をすると、

申請により第二種電気工事士の免状が取得でき

一般家庭等での電気工事を行うことができます。

技能試験は、技能作品1本あたり40分以内に完成させ、

電気的な欠陥がないように配線作業を行う必要があります。

電気工学科の生徒は、毎年ほぼ全員が

第二種電気工事士を取得して卒業しています。

2年生と3年生の夏季保護者会が開催されました

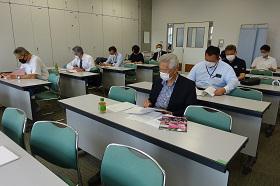

6月16日(水)の午後、令和3年度PTA主催夏季3年生保護者会及び2年生保護者会が開催されました。

3年生保護者会は全体保護者会とクラス懇談会の2部構成で行われました。

先ず全体保護者会では、PTA副会長から、「3年生は進路決定という人生の岐路に差し掛かっている。悔いのない選択ができるよう、フォローをお願いしたい。PTAとしてもできる限り支援をしていく。」との挨拶がありました。次いで学年主任の先生から「今までの保護者会の中で、生徒にはいろいろなものにチャレンジしてほしいと話してきました。この時点で振り返りをすると、各種検定や、部活動等で頑張っている生徒の姿が見られる。ここでさらに2つお願いをしたい。①部活動引退に伴い、増えた使える時間を進路実現のためや学習時間に切り替えてほしい。

②進路実現に向け、スケジュールに対し早めの行動をとること。」

この後理工科は教室に移動して進学の意話、工業科は生徒課の先生から、免許取得の条件や注意事項についての話の後、進路について就職希望者と進学希望者に分かれ、各々進路課の先生から説明がありました。

就職希望者への話の内容

昨年度卒業生の就職状況。今年度の求人予想。進路希望調査の結果。企業が求める生徒像。今年度の就職活動日

程(求人から就職試験までの流れ)。公務員志望者に対する注意事項等

進学希望者への話の内容

・入試は自分で動くが基本:出願書類の準備、推薦願等の提出は自己責任を基本に行動すること。

・合格がゴールではない:最後の最後まで勉強するという覚悟をもって取り組むこと。

・志望大学は最後の最後まで決めておく:志望校の受験形態や出願時期を確認し注意すること。

2年の保護者会はクラス懇談会のみ行われました。クラス懇談会の冒頭にPTA副会長の下記挨拶がクラスごとに披露されました。

「6月3日の体育祭は無観客で保護者は見学できませんでした。11月には蒼穹祭が予定されています。どのような

形で開催されるかわかりませんが、保護者の皆様の協力をお願いします。少しづつ日常生活が戻りつつある感は

ありますが、油断せず身を引き締めて子供達をサポートしていきたいといます。」

この後は各クラス担任の先生や副担任の先生から、クラスの状況や、体育祭での生徒の様子、修学旅行の計画等の話がありました。

進路に関する3年生の学年集会が行われました

6月18日(金)7時間目、3年生は、就職希望者と進学希望者に別れ、各々進路課の先生から次のような話を聞きました。

就職希望者に対し:進路課長から、面接試験で注意すべきポイント。企業が求める人物像。今後の進路の流れ。応募前職場見学のついての注意事項。校内選考会議の進め方。

進学希望者に対し:進路課進学担当の先生から、現段階でやっておくべきこととして、①受験日程の確認。②出願要件・試験項目の確認。③自分の力を知る(模試を受ける)こと。④希望の進路をかなえるために頑張る覚悟を決めること。⑤大学入学してから困らない学力をつけること。

進路実現に向けて志望先の情報をしっかり収集し、怠りなく準備をしていきましょう。

後援会・PTA総会が開催されました。

6月16日(水)、5月25日(火)開催がコロナ禍により延期されていた後援会・PTA総会が開催されました。

後援会総会では、会長から、「コロナ禍の中変則的な会運営となっている。引き続き後援会の皆様の御協力をお願いしたい。」との挨拶を頂きました。次に校長先生から、学校の様子として、令和3年度学科改善による定数削減を行ったこと。コロナ禍においても生徒の活動は活発で、部活動やものづくり競技において好成績を収めていること。また国際化推進については国内サマーキャンプの開催を後援会・同窓会からの御支援を頂き実施予定であること。今後も後援会の皆様のご支援を賜れるようお願いします。等の話がありました。

この後議事に移り、以下の報告及び議事が行われ、議事案件については、出席者の方々に承認いただきました。

報告事項:令和3年度事業計画・予算に関する件、令和3年度新入会員に関する件

第一号議案:令和2年度事業報告・決算報告に関する件、監査報告

第二号議案:令和3年度役員選出に関する件

PTA総会では、会長から「コロナ禍の中、若年者の感染が増えているが、このような状況の中でも、PTAの活動は去年以上のものを目指していけたらと思っている。」との挨拶。

また、校長先生から「コロナ禍の中、日々の教育活動ができるのは、保護者の皆様、生徒、職員が一丸となって感染対策を行っていることに尽きると思います。コロナウイルス感染防止対策を行い、インターハイの各種競技やものづくり競技大会が実施され、本校生徒は好成績を収めています。また本校行事についてもコロナウイルス感染防止対策を行い、5月11日にホームルームデー、6月3日に2年ぶりの体育祭を行いました。今後も生徒の努力の成果を発表する機会は確保したいと思っており、PTAの皆様のご理解を頂ければと思います。」との挨拶をいただきました。

この後議事に移り、以下の報告及び議事が行われ、議事案件については、出席者の方々に承認いただきました。

報告事項:令和3年度事業計画・予算に関する件

令和3年度新入会員に関する件

第一号議案:令和2年度事業報告・決算報告に関する件、監査報告

第二号議案:令和3年度役員選出に関する件

最後に感謝状を受け取られる、令和2年度卒業となられたPTA本部役員8名の名前の紹介があり、代表の小川前会長に校長先生から感謝状が贈呈され終了しました。

ビジネスマナー講座を実施しました。

6月16日(水)の午後、2年生のインターンシップを希望する生徒を対象に、ビジネスマナー講座を実施しました。

本校では、夏期休業中、工業科2年生を対象に、インターンシップを実施しています。企業や官公庁の事業所で短期間の就業体験を行います。その事前指導として、外部講師にフリーアナウンサーの小沼みのり様をお招きし、静岡市・静岡商工会議所の主催で講座を実施しました。

講座では、社会人としての心構え、マナーとルール、表情の大切さ、挨拶の仕方、電話のかけ方など、多くのことを実践を交えて学ぶことができました。

スマートフォン講座が行われました

6月11日(金)のLHRは各HRの生活委員が中心となり、スマートフォン講座が行われました。本講座の目的は、①生徒のスマートフォン使用における判断力・行動力の向上。これだけではなく、②グループトークによるコミュニケーション力向上 、③相手を思いやったり気遣えたりする力の育成 を目指しています。

各HRでは生活委員の指示に基づき、事前に用意されたプリントに示された手順に従って、視聴した3本の動画について、各々個人の感想を記入、更にグループトークを繰り返し、スマートフォンに振り回されないようにするためにはどうすればよいか、個々に考えをまとめました。

最後に担任や副担任の先生からスマートフォン使用時の注意や本講座の講評を頂き終了しました。スマートフォンによるトラブルに合わないよう自身の注意することや、他人に迷惑をかけないような配慮の大切さを学んだことと思います。

体育祭レポートⅢ

6月3日(木)に行われた体育祭レポート第3弾、今回が最終回です。大きな盛り上がりを見せた終盤の競技の様子を紹介します。

まずは、「クラス対抗リレー(予選-決勝)」です。予選では各学年でレースを行い、1位の3クラスとタイムで上位の5クラスを合わせた8クラスで決勝を行いました。

1位は建築デザイン科2年、2位は都市基盤工学科3年、3位は電子工学科3年でした。

次は、「100m(予選-決勝)」です。タイムで上位8名が決勝に進出しました。タイム計測などは、機材を借りて写真判定を行いました。選手の名前が呼ばれるだけで大盛り上がりでした。

1位はロボット工学科3年生、2位はロボット工学科2年生、3位は情報システム科3年生でした。

最後に紹介するのは、科学技術高校の伝統競技「TAWARAちゃん」です。各科で各学年の代表1人を選出し、3人で交代しながら20kgの俵を持ち上げ続けます。最後まで持ち上げられ続けていた科が優勝です。最終協議ということもあり、会場の盛り上がりは最高潮を迎えていました。

1位は物質工学科、2位は電気工学科、3位は都市基盤工学科でした。

体育祭レポートは以上です。

3年生は、昨年開催できなかった分気合が入っているように感じました。また、競技している選手だけでなく、審判や放送など運営に携わる生徒も精一杯働いてくれていたと思います。

今年は都市基盤工学科がどの競技でも強さを見せていました。来年はどうなるか、今から楽しみです。

体育祭レポートⅡ

6月3日(木)に行われた体育祭レポート第2弾です。今回はフィールド種目とリレー種目を中心に紹介します。

まずは、今年からの新競技「しっぽ取り」です。一対一の睨み合いや協力してしっぽを取りに行くなど、白熱した試合展開でした。

1年の部では電気工学科、2年の部では建築デザイン科、3年の部ではロボット工学科が1位でした。

次は「グルグルバットフラフラリレー」です。バットのあるところまで走り、おでこをつけてその場で10回まわります。種目名の通り、目がまわって転倒したり明後日の方向に走ってしまう人が続出でした。

1年の部は理工科、2、3年の部では建築デザイン科が1位でした。

続いて「タスクリレー」です。 第1から第4走者が2つのタスクをクリアしながらリレーします。タスクはけんけん、巻き尺巻き、ハードル(飛び越えたりくぐったり)、風船割りなど様々でした。

1年の部では都市基盤工学科、2年の部では建築デザイン科、3年の部では電子工学科が1位でした。

最後に「科別対抗リレー」の様子です。各学年の代表で構成されたチームが、トラック半周(200m)を走ってタスキを繋ぎます。生徒の応援も熱がこもっていました。

1位は都市基盤工学科、2位はロボット工学科、3位は建築デザイン科でした。

次回が体育祭レポート最終回です。お楽しみに。