Home | 連絡先・所在地・アクセス | リンク

学校の出来事

壮行会が行われました

7月22日(金)終業式の後、壮行会が行われました。

ウエイトリフティング部・自然科学部・体操部・及び 若年者ものづくり競技大会参加者の壮行会が行われました。以下に選手の抱負と詳細を掲載します。また、生徒会長と校長先生からそれぞれ激励の言葉をいただきました。

ウエイトリフティング部 青島さん

5月に行われた県大会において、東海総体や、全国総体に出場することができる成績を残しました。その結果、8月に愛媛県で行われる、第69回 全国高等学校総合体育大会ウエイトリフティング競技大会に出場が決まりました。

「今日は、このような場を設けてくださり、ありがとうございますウエイトリフティングは、スナッチと、C&Jという2つの方法で、バーベルを持ち上げ、その合計の重さを競い合う競技です。体重により階級があり、私は61キロ級の全国基準の記録を突破し、インターハイへの出場を決めることができました。大会では、今まで支えてくださった先生方や、仲間のためにも、全力で頑張りたいと思います。皆さん、応援よろしくお願いします。」

自然科学部 平井さん、松下さん

昨年の11月に行われた、静岡県 生徒 理科 研究発表会で、「第46回 全国高等学校 総合文化祭 とうきょう総合文化祭2022 自然科学部門 研究発表 物理部門」に出場が決まりました。

「私たちは「オランダの涙」の研究をしており、この度、東京富士大学で行われる、全国高総文祭の、研究発表 物理部門に出場することになりました。今回はこのような場を設けてくださり、ありがとうございます。「オランダの涙」とは、ガラスを加熱し、水に落として急冷しても割れなかった、涙型のガラスのことです。このガラスは、とても硬い一方で、とてももろいという 不思議な性質があります。研究活動は、平井と松下の2人でおこなっています。研究の人手が足りなかったり、まとめることが難しかったりと、困難もありましたが、他の部員や、先生方の手助けのおかげで、充実した研究にすることができました。この研究成果を十分に発揮し、よい結果を残せるよう、頑張ります。」

第17回 若年者ものづくり競技大会 全国大会

機械製図CAD部門 :大塩さん

旋盤部門 :伊藤さん

フライス盤部門 :向笠さん

木材加工部門 :齋藤さん

ITネットワークシステム管理部門:鈴木さん

7月に、広島県・愛知県でおこなわれる、第17回 若年者ものづくり競技大会の 全国大会への出場が決まりました。

「私たちは、7月27・28日に行われる、第17回若年者ものづくり競技大会に出場します。この大会には、いくつかの部門があり、私はフライス盤部門に出場します。この部門では、フライス盤という、金属を削って加工できる機械を使用して、競技時間内に、課題をどれだけ高い精度でつくることができるかを競い合います。課題の精度には百分の1ミリ単位まで求められるので、作業中は千分の1ミリ単位を使って製作します。フライス盤の大変なところは、高い精度の作品を素早く作らなければならないところです。最初は競技時間を1時間以上もこえてしまいましたが、何度も加工の手順や方法を変えて練習したことで、時間内につくることができるようになりました。私たちは今まで、大会に向けて多くの練習を重ねてきました。大会では、その成果を発揮し、悔いの残らないよう全力を尽くして頑張ります。」

体操部 鈴木さん

5月に行われた、静岡県トランポリン競技選手権大会において5位に入賞しました。その結果、8月に石川県で行われる、第47回 全国高等学校 トランポリン競技 選手権大会、個人競技への出場が決まりました。

「トランポリン競技は、10種類の技を連続しておこない、技のきれいさ、難しさ、高さ、どれだけ台の中央で跳べたかの、合計点で競います。途中で止まってしまったり、台以外のところにふれてしまったりすると、その時点で演技中断となってしまいます。5月の県大会では、あまり良い演技ができませんでしたが、8月の高校選手権では、練習の成果を発揮し、自分が納得できる演技をおこない、自己ベスト更新を目標に、頑張ります。」

ウエイトリフティング部 磯邉さん

6月に愛知県で行われた、高等学校 総合体育大会ウエイトリフティング競技61キロ級において10位になりました。磯邉さんの健闘をたたえ、みなさんの拍手をお願いします。

陸上部 櫟原さん

6月に岐阜県で行われた、第69回 東海 高等学校 総合体育大会 陸上競技 男子砲丸投げ に出場しました。

水泳部 200メートル自由形、400メートル自由形 大塩さん

100メートル背泳ぎ 壬生さん

6月に富士市で行われた第70回 静岡県 高等学校 総合体育大会 水泳競技で優秀な成績を収めました。その結果、7月に愛知県で行われる、第69回 東海 高等学校 総合体育大会 水泳競技への出場が決まりました。

中澤さん

4月に県武道館で行われた、第70回 静岡県 高等学校 総合体育大会 なぎなた競技 男子 個人試合で優勝しました。その結果、6月に愛知県で行われた、第69回 東海 高等学校 総合体育大会 なぎなた競技 男子 個人試合に出場しました。

高校生ものづくりコンテスト 東海大会

旋盤部門 :平井さん

木材加工部門 :入江さん

化学分析部門 :安井さん

今年行われた、第10回静岡県 ものづくり競技大会 総合の部 高校生の部に、本校から多数の生徒が参加し、上位入賞の成績を収め、高校生ものづくりコンテスト東海大会への出場が決まりました。8月に愛知県・岐阜県で行われる東海大会に、出場します。

1学期終業式が行われました

7月22日(金)に1学期終業式が行われました。コロナウイルス感染防止のため、校内放送にて行いました。はじめに、校長先生から以下のようなお話がありました。

「1学期の終わりにあたり、お話をさせてもらいます。

コロナの影響が心配な状況で始まる今年の夏休み、みなさんはどんな過ごし方を考えていますか?感染症に注意を払いながらも、補講や部活、進路実現に向けて、インターンシップやオープンキャンパスへの参加等、ボランティア活動への参加など、それぞれ予定を立てていることと思います。

さて、1学期のはじめ、始業式で私がみなさんにお話ししたことを覚えてくれていますか?

「未見の我」を見つけよう!というものです。

少しその内容を振り返ってみましょう。

「未だ、見たことのなかった自分を目指しなさい。心は熱く、一生に一度くらい、本気でやってみなさい。必ず達成します。 運命をつくりなさい。」 これは吉田松陰の言葉だと言われています。

人は誰でも、自分の中に自分の知らないすばらしい自分が眠っている。しかし、人は皆、自分の中にある能力のほとんどを使わずに、まして気付くことさえないままに、その人生を終えてしまうのだそうです。

「未見の我」に気付くためには、自分自身を深く見つめ直し、外部の刺激に触れ、何かに本気に取り組むことが大切です。本気に取り組む時だけ、内に眠っている才能が発揮されます。その結果が成功であれ、失敗であれ、未だ見ぬ自分に出会えた時に、人は感動し、成長した自分に気づくはずです。いろんな分野で活躍されていらっしゃる方々がいますが、そのきっかけのほとんどが、「未見の我」との出会いにあります。

そうした「未見の我」と出会うために、おすすめしたいのが、「『微差』は『大差』」の実践です。「自分の周りをいつもきれいにする」「人にはいつも笑顔で接する」「常に前向きな言葉を使う」「自分のやることに少しのこだわりを持つ」等々、ひとつひとつはどれも難しいことではないし、誰にもできることです。こうした「微差」を積み上げていくと、やがて大きな成果を生み出すことになります。

いきなり最初から大きなことを成し遂げようとしなくとも、まず、こつこつと、自分にできる「微差」を積み上げていきましょう。毎日ワクワクしながら、充実した高校時代を送り、それぞれが「未見の我」との出会いを楽しみに挑戦していってほしいと願います。

私自身も、この「微差」を実践していきたいと思い、これだけはやろうと心に決めているものが2つありますので、紹介したいとおもいます。

ひとつは、毎朝、掃除すること。もうひとつは、時間の許す限り、授業や部活動など、校内を見て回ることです。教室へふいに現れて、驚かせてしまったひともいたかもしれません。科学技術高校は、ほかの学校ではみられない、専門的な実験や実習の授業が、毎日行われています。座学でも、興味深い授業が展開されています。

みなさんが、一生懸命取り組んでいる様子を写真に撮らせてもらいました。ちなみに、4月から撮った写真の枚数をみたら、すでに1万枚を超えていました。

最近では、私が近寄っていくと、「今、こういうことをやっているところです」と小声で説明してくれたりして、本当にうれしく思っています。本校の学校HPに「校長ブログ」を開設してもらい、ほぼ毎日記事をアップしています。ぜひのぞいてみてください。これからも、こうした「微差」を積み重ねていきたいと思います。

これからはじまる夏休み、長い長い休みが続くような気がしますが、じつは時間は限られています。ある本に書かれていた言葉を、最後に紹介します。

「私たち人間は、お金持ちでも貧しくても、自分の人生の持ち時間が有限であることに変わりありません。何かに時間を割くことは、別のことに割けた時間を失うことを意味します。自分の人生における優先順位を決めて、そこから演繹的に行動を引き下ろしていけば、決断が一貫します。」

みなさんとともに、「微差」を積み重ね、「未見の我」と出会えることを期待して、1学期終業式の講話とさせていただきます。」

続いて夏休みの過ごし方について、教務課と生徒課より注意事項がありました。

【教務課】

・8月26日(金)より2学期をスタートします。

・長期休暇により人の流れが多くなることが予想されるので、健康に気を付けて行動してください。

・今後コロナウイルスの関係で増加することが想定されます。時間数によっては単位認定に影響するため、常日頃から感染対策に心がけが一層必要と考えられます。

・明日から長いようであっという間、夏季休業が始まります。常日頃から活用している手帳に予定を立てて、計画的に過ごして、行くようにしてください。

【生徒課】

・3年生は進路の関係で県外に移動することがあると思うので、しっかり対策するようにしてください。

・マスクの着用、三密の回避、社会的距離、手洗いうがいなど基本的なコロナウイルス対策を徹底してください。公共交通機関使用の際は必ずマスクをし、県外移動に関しては県の基準を確認してください。

・誹謗中傷やいじめにつながるような言動、モラルに反した書き込みや投稿など絶対ないようにしてください。

・交通マナーに関して、イヤホンをつけながら自転車に乗らないようにしてください。また、交差点での安全確認を必ず行うようにしてください。

・バイクに関して、4ない(免許を取らない・買わない・乗らない・乗せてもらわない)を守ってください。

・身だしなみについて、部活で指示がない限り登校の際は制服で来るようにしてください。また、頭髪に関して2学期すぐに検査があります。

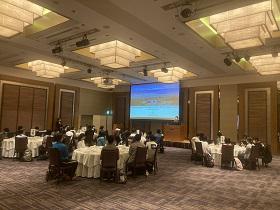

群馬大学の説明会が開催されました

7月21日(木)の放課後、群馬大学の大学説明会が開催されました。群馬大学は共同教育学部、医学部、情報学部、理工学部、社会情報学部の5つの学部からなる総合大学です。理工学部は「物質・環境類」「電子・機械類」があります。

生徒たちは理学と工学の違いや研究についての説明を興味深く聞いていました。

三明機工株式会社による出張授業が行われました

7月21日(木)の2~3時限目、ロボット工学科1年生を対象に三明機工株式会社による産業用ロボット利用の出張授業が行われました。

「ロボット SIer と産業用ロボットの技術」をテーマに、実際に産業用ロボットの操縦体験を行ったり、VR技術を利用した工場生産システム設計について学習しました。

中学生一日体験入学の誘導ルート確認指導が行われました

8月3日(水)・4日(木)に行われる「中学生一日体験入学」における誘導や運営を手伝ってくれる在校生を集めて、当日の打ち合わせおよび誘導ルートの確認を行いました。今年度は2日間に分けて実施、3日は静岡市葵区・清水区、4日は静岡市駿河区・静岡市外となっています。

当日在校生の補助生徒は事前に募集を行い、有志で志願してくれた生徒約120名が誘導に携わってくれます。当日の集合時間や工業科実習棟での誘導ルートの確認、雨天時の対応、そして終了後のアンケート集計の説明を行いました。

当日手伝ってくださる在校生も1年前、2年前には中学生として本校の体験入学に参加してくれた生徒がほとんどである、と聞きました。昔のことを思い出しながら、当日頑張って手伝って欲しいです。この他にも500名の生徒が工業科実習、学校生活の様子披露、自転車置き場への案内、理数科説明会等で手伝ってくれます。

感染症及び熱中症には十分に気を付けながら当日の運営を行っていきたいと思います。

当日は保護者の方々に工業科施設見学を一緒にして頂けないのはまことに心苦しいですが、御理解お願いしたく思います。当日参加の皆様も、感染症及び熱中症対策を十分に施してのご参加、よろしくお願いいたします。

(マスクの着用および雑談等の自粛等、ご協力よろしくお願いします)

何か質問等ありましたら、科学技術高校・総務課・中島までご連絡下さい。電話番号 054-267-1100

★令和4年度・若年者ものづくり競技大会の壮行会が行われました★

7/27,28に広島県広島市で開催される(フライス盤のみ愛知県小牧市)令和4年度第17回若年者ものづくり競技大会に出場する選手の壮行会が、7/15(金)午後、静岡県庁で行われ、本校の5名も参加しました。

本校からは、

旋盤部門 伊藤選手(機械工学科3年)

フライス盤部門 向笠選手(機械工学科3年)

機械加工CAD部門 大塩選手(ロボット工学科3年)

ITネットワークシステム管理部門 鈴木選手(情報システム科2年)

木材加工部門 齋藤選手(建築デザイン科1年)

の5選手が出場します。壮行会では県知事部局の経済産業部長、県教委の高校教育課長をお迎えして、激励の言葉をいただきました。

代表あいさつをした、県立工科短期大学校静岡キャンバス1年生の平林選手は令和3年度の本校機械工学科卒業生です。立派な挨拶をしてくれました。選手たちの健闘を心より祈っています。

なお、本校での壮行会は22日・終業式後に行います。

北見工業大学の説明会が開催されました

7月19日(火)の放課後、北見工業大学の大学説明会が開催されました。大学説明の前に「光ファイバ通信の仕組みー原理から最新技術までー」をテーマに講義が行われました。

光ファイバの仕組みや光ファイバ通信の基本原理、さらには最新技術について、パワーポイントや動画、実物の観覧や実験を交え、分かりやすく解説していただきました。

岩手大学の説明会が開催されました

7月14日(木)の放課後、岩手大学の大学説明会が行われました。岩手大学は人文社会学部、教育学部、理工学部、農学部の4つの学部からなる総合大学です。特に農学部は日本の大学の中では大きな規模を持ち、農林生産、環境、食品、動物医療 という幅広い分野を持つことが特色です。また、理工学部は「化学・生命理工学科」「物理・材料理工学科」「システム創成工学科」があります。

大学進学を考えている生徒たちは真剣に話を聞いていました。

電子物質工学科2年生を対象に出張授業が行われました

7月12日(火)電子物質工学科2年生を対象に、静岡大学工学部 電子物質科学科 坂元 尚紀 准教授による「電子デバイスと化学の融合が生む新たな科学技術を目指して」をテーマに、出張授業が行われました。

本題に入る前に、工学とはどんな学問か、何について学ぶのか、工学の研究対象の説明、また静岡大学工学部で行っている研究内容について紹介いただきました。

先生の研究内容の講義では、研究成果やその社会的意義についてお話しいただきました。お話は非常に専門性が高く高校2年生が理解するのはなかなか難しい内容でしたが、目的に一歩一歩近づけていくプロセスや研究成果の応用の可能性については理解できたと思います。

今回の研究の進め方についてのお話は、他分野にも共通している内容であり、進学を考えている生徒には、大学で行われている研究の一端を知るよい機会だったと思います。

★夏の選手権大会県予選、1回戦激闘写真掲載★

令和4年度高校野球選手権大会静岡県予選、1回戦で沼津工業高校に勝利した、本校野球部のプレー写真が届きましたのでご紹介します。

皆様の応援、父母会様の支えのおかげで勝利を飾ることが出来たと思っています。

今後も皆様の期待に添えるよう頑張りますので応援の程よろしくお願い致します。次戦は17日(日)午後、草薙球場で県立富士宮東高校と対戦します。

★夏の選手権大会静岡県予選、本校野球部初戦突破!!★

令和4年度・第104回全国高校野球選手権大会静岡県予選1回戦が行われ、本校は7月10日(日)午前・静岡県営草薙球場で県立沼津工業高校と対戦し、7ー0、7回コールドで快勝しました。

当日は応援団・生徒会・吹奏楽部・写真部の皆様も応援に駆けつけてくださいました。

2回戦は7月17日(日)12時30分から草薙球場で県立富士宮東高と対戦します。

応援よろしくお願いします。

3年生の学年集会が行われました

7月8日(金)のLHRにおいて、第3回3年生学年集会が行われました。

初めに、学年主任からこれから本格的に始動していく進路に向けての心構えについてお話があり、次に生徒課から、服装頭髪・運転免許取得のルールについての確認、最後に進学希望と就職希望にわかれて分科会を行いました。

進学会では、志望理由書の作成についてと、受験先の試験内容と書類期日についての確認などの話がありました。就職会は求人票の取り扱いや、応募前職場見学での注意点について等のお話がありました。

第二回定期テストが終了し、就職も進学も本格的に始動していきます。

野球部の激励会が行われました

7月6日(水)の放課後に野球部の激励会及び応援練習が行われました。

校長先生からの応援のお言葉の後に応援指導部、応援委員会、吹奏楽部、生徒会の生徒がエールを送りました。

★全国総体に出場するウエイトリフティング部・青島君が新聞の取材を受けました★

8月に愛媛県新居浜市で開催される令和4年度全国高校総体(四国総体2022)ウエイトリフティング競技大会に静岡県代表として2年連続2度目の出場をする本校電気工学科3年・青島琉君が、スポーツニッポン紙から取材を受けました。本校からは今年度も学校内で唯一の出場選手となります。

5月の県総体・6月の東海総体の振り返りや、来月の全国総体にかける意気込みを記者に熱く語っていました。そばには4月に入部したばかりの1年生が練習に励んでいて、来年は自分の出番であるとばかりに精進していました。

青島君の全国大会での健闘を心から祈っています。

なお、21日(木)午後に静岡市役所にて、市内の高校に通う全国総体出場選手の壮行会に参加します。本校での壮行会は22日(金)の1学期終業式後に行われます。

★職員研修として小論文・志望理由書指導研修会が行われました★

7月4日(月)第2回定期テストの午後、本校職員研修として「小論文・志望理由書指導講習会」が視聴覚室にて行われました。

講師として、(株)第一学習社・西川順子先生をお招きし、小論文と志望理由書の指導におけるノウハウやポイントを講演・指導していただきました。

本校では、大学受験の総合型選抜試験および学校推薦型選抜受験時に志望理由書の提出を求められる生徒や受験科目として小論文を課される生徒も多くいます。またその内容やテーマも文系理系に問わず多岐にわたり、その都度教員が参考文献の紹介や論文の添削指導を行ってきました。

今回、外部から小論文指導のエキスパートを招き、そのノウハウや指導添削のコツを伝授していただき、最後に添削指導の演習問題に取り組み、教えていただいたことを生かした添削指導が各自行えるか、振り返りを行いました。

夏休みから2学期にかけて、小論文・志望理由書の指導が本格化します。本校教職員も一丸となっての指導体制を整えていきたいと思っています。生徒の皆さんも、比較的時間の取れる間に資料集めや関係文献の購入等行い、受験に備えてほしいと思っています。

進路講演会が開催されました

7月1日(金)の放課後に理数科3年生を対象とした進路講演会が開催されました。

河合塾の講師の方から大学合格のために必要なことや高校3年生の夏の取り組み方について話がありました。

第2回定期テストが始まりました

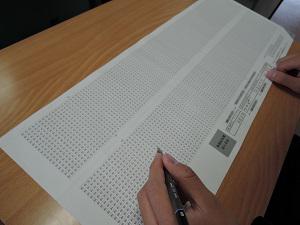

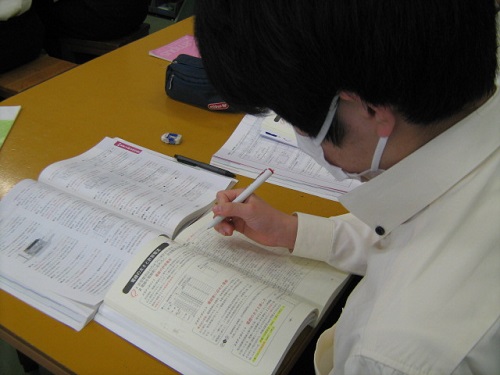

令和4年度第2回定期テストが7月1日(金)から始まりました。休日を挟んだ4日間、6日(水)までに多いクラスでは13科目の試験が行われます。

特に3年生にとっては就職選考または進学の学校推薦に大きく影響するテストとなりますので、生徒の皆さんはいつも以上に真剣なまなざしで、一心不乱に解答用紙に書き込む姿が印象的でした。

あらせずに問題をよく読んで、ケアレスミスがないようにしてほしいです。

★第2回定期テストが始まりました★

令和4年度第2回定期テストが7月1日(金)から始まりました。4日間、6日(水)までに多いクラスでは13科目の試験が行われます。

特に3年生にとっては就職選考または進学の学校推薦に大きく影響するテストとなりますので、生徒の皆さんはいつも以上に真剣なまなざしで、一心不乱に解答用紙に書き込む姿が印象的でした。

あらせずに問題をよく読んで、ケアレスミスがないようにしてほしいです。テスト返却は7日(木)以降に行う予定です。生徒の皆さん、頑張ってください。

なお、本日企業からの求人票受付が開始となりました。多くの企業様が本校を訪問してくださいました。心からお礼申し上げます。

2年生進路ガイダンスが実施されました

6月24日(金)、4時限で授業を終了した後、5~7時限目の時間に、2年生を対象とした「進路ガイダンス」を行いました。

工科系または工科系学部がある大学、本校生徒の受験実績がある大学等のなかから地域性を考慮して、関東・中部・関西の9大学の講師の方々と30社の企業の方々に来校していただき説明を聞きました。

今回は2年生が主な対象者であるため、キャンパスの立地、施設や設備、求める学生像、学部や学科等の学びの内容、入学後のサポート体制、卒業後の進路といった内容が中心でしたが、それぞれの大学の特色等を知ることができました。

今回の進路ガイダンスを機会に、パンフレットやHP情報などの収集分析や研究を進め、具体的な進路に向けての準備を加速してほしいと思います。

テスト前勉強会が実施されました

6月24日(金)の放課後に理数科生徒を対象としたテスト前勉強会が実施されました。

各クラス放課後2時間程度勉強会を実施し、自主的な家庭学習を行うことを促しました。

都市基盤工学科3年生対象に「鉄筋加工技術講習会」が行われました

6月23日(木)の午前中4時間を使って、本校都市基盤工学科3年生対象に、講師を招聘しての「鉄筋加工技術講習会」が行われました。

この講習会は、実習の一環として都市構造物(基礎・柱・基礎梁など)の主要な材料である鉄筋コンクリートの特性およびコンクリートと鉄筋の構成が強度に与える力学的特性について学びます。さらに、鉄筋加工の講義・実技を通じて、鉄筋の種類・構成・配筋・結束など鉄筋加工に関する基本的な知識や技能を習得する目的もあります。

講師に静岡県鉄筋業協同組合の方10名をお招きし、1時間は安全教育を含んだ座学講義をしていただき、後半3時間を実技技能講習に割き、ベース筋と壁の組み立ておよび柱と梁の組み立ての実習を行いました。

★第1回学校評議員会を行いました★

6月22日(水)午前10時から本校応接室にて第1回学校評議員会が行われました。

まずは県教育長からの委嘱状を授与し、2時間目の終わりから3時間目にかけて教室棟および実習棟の授業参観を行いました。

そのあと自己紹介ののち、全日制・定時制両課程ともに昨年度の進路実績・本年度の概要説明等行いました。

今後もご助言をいただきながら、よりよい学校運営に向けて努力していきます。なお、第2回は来年2月中旬に行う予定です。

出席者: 学校評議員5名、校長、副校長、教頭、定時制教頭、事務長、総務課長

【今年度の学校評議員】

・都築 一晃 様(静岡科学館「る・く・る」次長)【新任】

・疋田 真左人様(静岡県発明協会事務局長)

・松永 泰弘 様(静岡大学教育学部教授)

・小池 澄男 様(長沼二区町内会長)

・永井 真千子様(元PTA副会長、元後援会理事)【新任】

生活委員会による「あいさつ運動」が行われています

6月21日(火)から朝の登校時、生徒会生活委員会によるあいさつ運動が行われています。

これは毎学期一週間ずつ年3回、学年ごとに行われており、登校する生徒に大きな声であいさつを行っています。

火曜日は3年生、水曜日は2年生、木曜日は1年生が行います。朝から気持ちいい挨拶を心掛けましょう。

2年生の学年集会が行われました

6月17日(金)LHRの時間、2年生は学年集会が行われました。

まず学年主任の先生から、本学年集会の目的は、主体的な進路選択に向けどんな行動を起こしていくのか、を考えるきっかけづくりであることと、6月24日に予定されている、進路別ガイダンスの実施方法について説明がありました。

次に、進路課の先生から夏季補講とインターンシップが同時期にあるためスケジュール管理をしっかり行うことと進路活動を意識した夏休みの過ごし方について話がありました。

この後5名の代表生徒によるスピーチがありました。1名の内容を掲載します。

「こんにちは。私は最近気に入っている言葉があります。それは、始業式で校長先生から教えていただいた『未見の我』という言葉です。今まで見たことのないくらい成長した新しい自分を目指す。いい言葉ですよね。

校長先生は『未見の我に気付くためには、自分自身を深く見つめ直し、外部の刺激に触れ、本気で物事に取り組みことが必要だ』とおっしゃっていました。最初は勉強面でのみ捉えていましたが、今思えば部活や学校行事のような比較的取り組む時間が短いものこそ本気で取り組むことが大事ではないかと考えます。なぜなら、その方が学校生活も充実するので一石二鳥だと思うからです。

そこで私は物事に本気で取り組むために1つ決め事をしようと思います。それは目的と目標をはっきりとさせることです。私の所属しているホームメイド部では現在、文化祭出展に向けた商品の製作と「リアビズ」という高校生が考案した商品をネットで販売して会社を運営するプログラムへ応募するための活動を行っています。それで例えるなら、目的は文化祭に出店する、技術を磨く、リアビズに参加すること。目標は多くの実用的な商品を考えて製作すること。になります。

当たり前のようで忘れがちな目的と目標。そこをはっきりさせた上で今後の部活動や学校行事に本気で取り組めるようにしていきます。」

最後にインターンシップ参加者に対し、担当の先生から、事前打ち合わせ内容、持ち物等)について話がありました。

現3年生はこれから進路活動の本番に向けて行動していこうとしています。2年生も1年後を見据え、準備を始める時がきました、主体的な進路選択が望まれます。

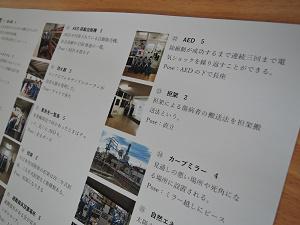

防災Photo ACTが開催されました

6月17日(金)のLHRにおいて都市基盤工学科の生徒による「防災Photo ACT」が開催されました。

「防災Photo ACT」とは都市基盤工学科の生徒が課題研究で制作中のゲームです。

ゲームのルールは、本校の29か所を防災・緊急チェックポイントとしており、4・5人のチームでポイントに行き、写真を撮影して得点を競うものです。

時間内になるべく多くのポイントで撮影できるように作戦を練っていました。

3年生の夏季保護者会が開催されました

6月15日(水)午後3年生の進路に関する夏季保護者会が開催されました。

先ず全体会が行われ、PTA副会長の挨拶の後、学年主任の先生から次のような話がありました。

「進路活動への不安や予想外のことが発生したりするが、落ち着いて対応してほしい。親子で進路についてしっかり話し合い、進路決定後に問題を起こさないよう注意してほしい。」

引き続き、生徒課の先生から運転免許の取得について取得条件、注意事項について説明が行われた後、就職希望と進学希望にわかれ、各々進路課の先生から説明がありました。

就職に関しては、求人活動へのコロナウイルスの影響。今後の流れとして、求人から就職試験までの流れ等について。

進学については、大学入試改革の概要。入試に関する心構え等について。

最後にクラス懇談会が行われ、担任からクラス毎に進路に関して話がありました。

7月1日に求人票の受付が開始される等、いよいよ進路活動が本格的スタートという時期になりました。今回の保護者会を契機に各家庭で進路に関して話をしていただければと思います。

研究授業が行われました

6月10日(金)の5時間目に電子物質工学科1年の生物基礎の授業において教育実習生による研究授業が行われました。

実習生の先生は、本校物質工学科卒業生であり、現在は静岡大学の農学部4年生です。

研究授業ではプロジェクターと自作のプリントを使用し、授業を進行していました。

本日で教育実習は終了となります。

立派な先生になっていただきたいと思います。

教育実習2週間お疲れ様でした。

「携帯電話・スマートフォン マナー講座」が開催されました

6月10日(金)のLHRは、全校生徒を対処に「携帯電話・スマートフォン マナー講座」が開催されました。

事前に電話会社の方に指導を受けた各クラスの生活委員が中心となって、生徒が主体的に取り組むクラス単位での伝達講習が行われました。各クラスにおいてネット使用時の問題点の抽出やその結果に対する話し合いを通して、携帯・スマホの使用に際し、相手を思いやった行動をとることや、加害者や被害者にならない使い方を考えた行動がとれるよう学びました。また最後に担任の先生から、本講座に関連した意見や感想等お話しいただき終了となりました。

従来とは異なり、携帯・スマホの使用に関し生徒自身が考え.気付くことにより、人に迷惑をかけない等、携帯・スマホの使用のマナーが向上することを期待します。

選択科目に関する1年生の学年集会が行われました

6月3日(金)のLHRの時間に体育館において第2回目の学年集会が行われました。

学年主任、生徒課、教務課の先生からお話がありました。

生徒課

「スマートフォンを使いすぎていませんか?使うなとは言いませんが自分の時間の使い方について見直してみましょう。やるべきことをしっかりと行いましょう。」

教務課

「2年生から始まる選択科目の本登録が9月にあります。進路に大きく影響するため保護者の方とよく相談して決めてください。よくわからない場合は先生に相談してください。」

体育祭が行われました

6月2日(木)天候にも恵まれ、2022年の体育祭が草薙陸上競技場において開催されました。

閉会式では各学年と学科総合順位が発表され、各1位への表彰が行われました。表彰されたクラスは下記のとおりです。

[各学年1位]

1年:建築デザイン科

2年:都市基盤工学科

3年:ロボット工学科

[学科総合1位]

都市基盤工学科

校長ブログにて詳細がご覧いただけます。

令和4年度 体育祭 ① 校長ブログ 開会式・準備体操

令和4年度 体育祭 ② 校長ブログ バンブーサーフィン・順送球

令和4年度 体育祭 ③ 校長ブログ 大玉運び・100m走(予選)

令和4年度 体育祭 ④ 校長ブログ ぐるぐるバットふらふらリレー

令和4年度 体育祭 ⑤ 校長ブログ 宅配便リレー

令和4年度 体育祭 ⑥ 校長ブログ 玉逃げ・クラス対抗リレー

令和4年度 体育祭 ⑧ 校長ブログ 細胞分裂リレー

令和4年度 体育祭 ⑨ 校長ブログ しっぽ取り・100m走決勝

令和4年度 体育祭 ⑩ 校長ブログ 科別対抗リレー

令和4年度 体育祭 ⑪ 校長ブログ TAWARAちゃん・閉会式

★SBSラジオに出演します★

6月1日(水)15時20分から9分間、SBSラジオ「ものづくり県しずおかを応援!ガンバレ!工業高生」が本校から生中継されます。是非御視聴ください。

◆放送日時 令和4年6月1日(水) 15時20分から9分間

◆出演者 建築デザイン科 代表生徒4名

<番組内容>

・番組名称 ものづくり県しずおかを応援!ガンバレ!工業高生

・放送期間 2022年6月から8月 ※県内工業高校を順番に放送予定

毎週水曜日 15時20分からの9分間

・放送内容 静岡県内の工業系高校の生徒を取材し、学校生活や将来の夢、学校での成果などについて放送します。

・その他 ↓番組の特設サイトを設置し、取材風景を掲出するとともに、番組音声を配信します。

番組の特設サイトへのリンク ※6月1日オープン

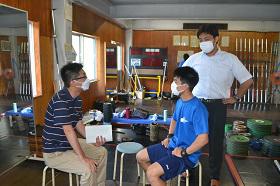

機械工学科 高度人材育成事業 若年者ものづくり競技全国大会に向けて講習会

7月下旬に行われる若年者ものづくり競技大会(全国大会)に向け、講習会を行いました。また、3級技能検定機械加工フライス盤作業受験者も加わり3名の生徒が参加しました。

高度熟練技能者の講師から安全指導を中心にフライス盤について操作、加工方法について今回は受講しました。

初めの説明の様子

フライス盤操作について

各フライス盤に分かれて作業

迷路課題を使ってハンドル操作の練習

暑い日で午後から汗ばむ気温でしたが、生徒はまじめに技術を身に付けようと熱心に受講しました。

機械工学科 高度人材育成事業 溶接講習会

2,3年生の希望者対象に6月、7月に実施されるJIS溶接評価試験に向けた講習会を行いました。

全体作業の説明(半自動溶接と被覆アーク受験者合同で)

CO2溶接機の操作の確認(半自動溶接)

課題作品仮付け作業(半自動溶接)

仮付けのアークを出している様子(半自動溶接)

初心者の2年生は運棒、端部処理の確認(被覆アーク)

来月試験の3年生は学科の対策

完成した課題作品(被覆アーク)

半自動溶接、被覆アークのJIS溶接評価試験受験者が集まり、それぞれの課題に向けて暑い中、頑張りました。

進路に関する3年生の学年集会が行われました

5月27日(金)7時間目、3年生は、就職希望者と進学希望者に別れ、各々進路課の先生から次のような話を聞きました。

就職希望者:進路課長から、面接試験で注意すべきポイント。企業が求める人物像。今後の進路の流れ。応募前職場見学のついての注意事項。校内選考会議の進め方。

進学希望者:進路課進学担当の先生から、現段階でやっておくべきこととして、①受験日程の確認。②出願要件・試験項目の確認。③自分の力を知る(模試を受ける)こと。④希望の進路をかなえるために頑張る覚悟を決めること。⑤大学入学してから困らない学力をつけること。

進路実現に向けて志望先の情報をしっかり収集し、怠りなく準備をしていきましょう。

令和4年度 学校後援会 PTA総会を開催しました

5月25日(水)学校後援会・PTA総会が開催されました。

当初は、第一アリーナでの全体開催を予定していましたが、感染症拡大防止の観点から、クラスごとに部屋を分けて放送で実施しました。

後援会総会では、会長から、「コロナ禍の中変則的な会運営となっている。引き続き後援会の皆様の御協力をお願いしたい。」との挨拶を頂きました。

この後議事では、以下の報告及び議事が行われ、議事案件については、出席者の方々に承認いただきました。

報告事項:令和4年度事業計画・予算に関する件、令和4年度新入会員に関する件

第一号議案:令和3年度事業報告・決算報告に関する件、監査報告

第二号議案:令和4年度役員選出に関する件

PTA総会では、会長から「コロナ禍が収まりをみせないですが、このような状況の中でも、PTAの活動は去年以上のものを目指していけたらと思っている。」との挨拶。

また、次に校長先生から、チーム科学技術高校として、全教員でより良い学校づくりを目指していくということ。生徒の頑張りを「校長ブログ」に掲載して保護者の方に伝えていきたい等のお話がありました。 この後議事に移り、以下の報告及び議事が行われ、議事案件については、出席者の方々に承認いただきました。

報告事項:令和4年度事業計画・予算に関する件

令和4年度新入会員に関する件

第一号議案:令和3年度事業報告・決算報告に関する件、監査報告

第二号議案:令和4年度役員選出に関する件

令和4年度の新PTA会長には 山口 哲也様が就任されました。

最後に令和3年度小野前会長に校長先生から感謝状が贈呈され終了しました。

第1回定期テストが始まりました

本日5月24日(火)から26日(水)まで3日間、第1回定期テストが行われています。

本日24日は初日ということで、生徒も緊張した様子で取り組んでいました。

皆さん、頑張ってください。

第2回定期テストは7月4日から始まります。

クレペリン検査と職業適性検査を行いました

5月20日(金)のLHRにおいて各種検査を実施しました。

1年生はクレペリン検査、2・3年生は職業適性検査を行いました。

★遠足旅行記 完 物質工学科3年・理工科3年★

5月11日(水)に全クラス対象にホームルーム・デー(遠足)が実施されました。帰着後各クラスからいただいた貴重な写真を遠足旅行記として数回に分けて紹介します。

まずは建築デザイン科3年です。

三重県のナガシマスパーランドで親睦を深めてきました。

次に都市基盤工学科3年です。

富士宮市芝川にてラフティングを行ってきました。

この遠足は新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を十分に施して行われています。

本投稿で遠足旅行記は最後となります。ありがとうございました。

★遠足旅行記⑦ロボット工学科3年・情報システム科3年★

5月11日(水)に全クラス対象にホームルーム・デー(遠足)が実施されました。帰着後各クラスからいただいた貴重な写真を遠足旅行記として数回に分けて紹介します。

まずはロボット工学科3年です。

山梨県の富士急ハイランドを楽しんできました。

最後に情報システム科3年です。

静岡市駿河区の久能山東照宮を参拝し、日本平ホテルでテーブルマナーを学んできました。

この遠足は新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を十分に施して行われています。

次回は物質工学科3年、理工科3年の様子をご案内する予定です。

★遠足旅行記⑥電子物質工学科2年・理工科2年・機械工学科3年★

5月11日(水)に全クラス対象にホームルーム・デー(遠足)が実施されました。帰着後各クラスからいただいた貴重な写真を遠足旅行記として数回に分けて紹介します。

まずは電子物質工学科2年です。

山梨県甲府市の昇仙狭散策と桔梗屋に行ってきました。

次に理工科2年です。

桔梗屋工場見学と山梨県立科学館でプラネタリウムとサイエンスショーを楽しんできました。

最後に機械工学科3年です。

三重県のナガシマスパーランドで親睦を深めてきました。

この遠足は新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を十分に施して行われています。

次回はロボット工学科3年、情報システム科3年の様子をご案内する予定です。

★遠足旅行記⑤情報システム科2年・建築デザイン科2年・都市基盤工学科2年★

5月11日(水)に全クラス対象にホームルーム・デー(遠足)が実施されました。帰着後各クラスからいただいた貴重な写真を遠足旅行記として数回に分けて紹介します。

まずは情報システム科2年です。

神奈川県鎌倉市の鶴岡八幡宮を観光してきました。

次に建築デザイン科2年です。

神奈川県横浜市内で班別研修を行いました。

最後に都市基盤工学科2年です。

山梨県甲府市の甲斐善光寺を観光してきました。

この遠足は新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を十分に施して行われています。

次回は電子物質工学科2年、理工科2、機械工学科3年の様子をご案内する予定です。

★遠足旅行記④電子物質工学科1年・理工科1年・ロボット工学科2年★

5月11日(水)に全クラス対象にホームルーム・デー(遠足)が実施されました。帰着後各クラスからいただいた貴重な写真を遠足旅行記として数回に分けて紹介します。

まずは電子物質工学科1年です。

葛城山登山に行ってきました。

次に理工科1年です。

初島観光に行ってきました。

最後にロボット工学科2年です。

静岡県立工科短期大学校とIAIを見学しました。

この遠足は新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を十分に施して行われています。

次回は情報システム科2年、建築デザイン科2年、都市基盤工学科2年の様子をご案内する予定です。

★遠足旅行記③機械工学科1年・電気工学科1年・都市基盤工学科1年★

5月11日(水)に全クラス対象にホームルーム・デー(遠足)が実施されました。帰着後各クラスからいただいた貴重な写真を遠足旅行記として数回に分けて紹介します。

まずは機械工学科1年です。

羽田に行きANAの企業見学をしました。

次に電気工学科1年です。

浜松森林公園とうなぎパイファクトリーに行ってきました。

最後に都市基盤工学科1年です。

青木ヶ原樹海と洞窟に行きハイキングをしてきました。

この遠足は新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を十分に施して行われています。

次回は電子物質工学科1年、理工科1年、ロボット工学科2年の様子をご案内する予定です。

★遠足旅行記②ロボット工学科1年・機械工学科2年・電気工学科2年★

5月11日(水)に全クラス対象にホームルーム・デー(遠足)が実施されました。帰着後各クラスからいただいた貴重な写真を遠足旅行記として数回に分けて紹介します。

まずはロボット工学科1年です。

富士山静岡空港の企業(施設)見学のあと、葵サンプルに行き食品サンプル作りを行いました。

次に機械工学科2年です。

ボルダリング専門クライミングジム「ClimbingJAM」に行きボルダリングを体験し、その後久能山から夢テラスを観光しました。

最後に電気工学科2年です。

びく石ふれあい広場に行き、そのあとおれっぷ大久保でグラススキー体験などをしました。

この遠足は新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を十分に施して行われています。

次回は機械工学科1年、電気工学科1年、都市基盤工学科1年の様子をご案内する予定です。

生徒総会が行われました

5月13日(金)、防災訓練終了後、生徒総会が行われました。昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染防止のため、各教室で校内放送を通じて行われました。議題は、昨年度の生徒会決算報告と今年度の予算案説明、および事前に録音された本年度の各専門委員会の活動予定説明が行われました。各議題の承認については、各クラスでの拍手の状況を各HR委員長が承認・否認を判断し、全クラスの結果をまとめ、後日発表することになりました。

令和4年度 第1回防災訓練を行いました

5月13日の7限のLHRの時間に、第1回防災訓練を行いました。

災害時の安全確保と避難経路の確認を目的として実施しました。

今回は、コロナ感染防止のため、全体での避難は行わず

避難時の注意点や、災害時に備えておきたいものを伝えているHRもあり防災意識が高まった様子が見れらました。

第二種電気工事士 筆記試験合格に向けて (電気工学科)

電気工学科2年生41名は、5月29日(日)に行われる

第二種電気工事士筆記試験 合格に向けて

授業や家庭にての学習を加速させ、頑張っています。

筆記試験に合格すると、次の技能試験を受験することができ、

技能試験に合格後、静岡県知事に申請を行うことにより

免状を取得することができます。

第二種電気工事士を取得すると、一般家庭などの

電気工事を行うことができます。

電気工学科では、毎年全員の生徒が

第二種電気工事士を取得して卒業しています。

令和4年度 第二種電気工事士上期試験

筆記試験 5月29日(日)

技能試験 7月23日(土)

★遠足旅行記①情報システム科1年・建築デザイン科1年・電子工学科1年★

5月11日(水)に全クラス対象にホームルーム・デー(遠足)が実施されました。帰着後各クラスからいただいた貴重な写真を遠足旅行記として数回に分けて紹介します。

まずは、情報システム科1年。「御前崎観光」と称して、御前崎市を中心に研修、御前崎灯台やその周辺・マリンパーク御前崎を訪問、最後は茶摘み体験をして研修を終えました。

建築デザイン科はバスを利用しない徒歩での研修。日本平登山や日本平ホテルでの研修を行いました。

電子工学科3年は今年度末閉科となることが決まっており、最後の遠足となります。学校からアメリカンスクールバスに乗って富士市へ、富士山世界遺産センターと富士パークゴルフで研修を行いました。特に富士パークゴルフではゴルフ実習を経験、一部の生徒は授業でターゲットバードゴルフなどを行っており、参考になったはずです。

次回はロボット工学科1年、機械工学科2年、電気工学科2年の様子をご案内する予定です。

★全校生徒がホームルームデー(遠足)に出発しました★

令和4年5月11日(水)全校生徒が遠足に出発しました。富士急ハイランド、エアパーク、初島、横浜、うなぎパイファクトリーなど行先はクラス・学科さまざまです。この遠足は開校以来、毎年12月に行われていましたが、年度当初の人間関係を早めに構築したいという趣旨から平成30年度より春先5月に移行しました。一昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で中止、3年生のみ12月に行いました。昨年はこの時期に全学年実施しました。

出発の様子を紹介します。

後日全クラスの様子を順次紹介していく予定です。

この遠足は新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を十分に施して行われています。

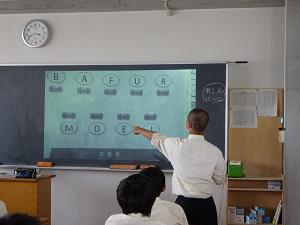

体育祭の種目決めが行われました

5月6日(金)のLHRの時間に各学級で体育祭の種目決めが行われました。

ある学級では体育委員の生徒がプロジェクターを活用して競技の説明を行っていました。